|

| 粵府辦〔2013〕44號 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |

|

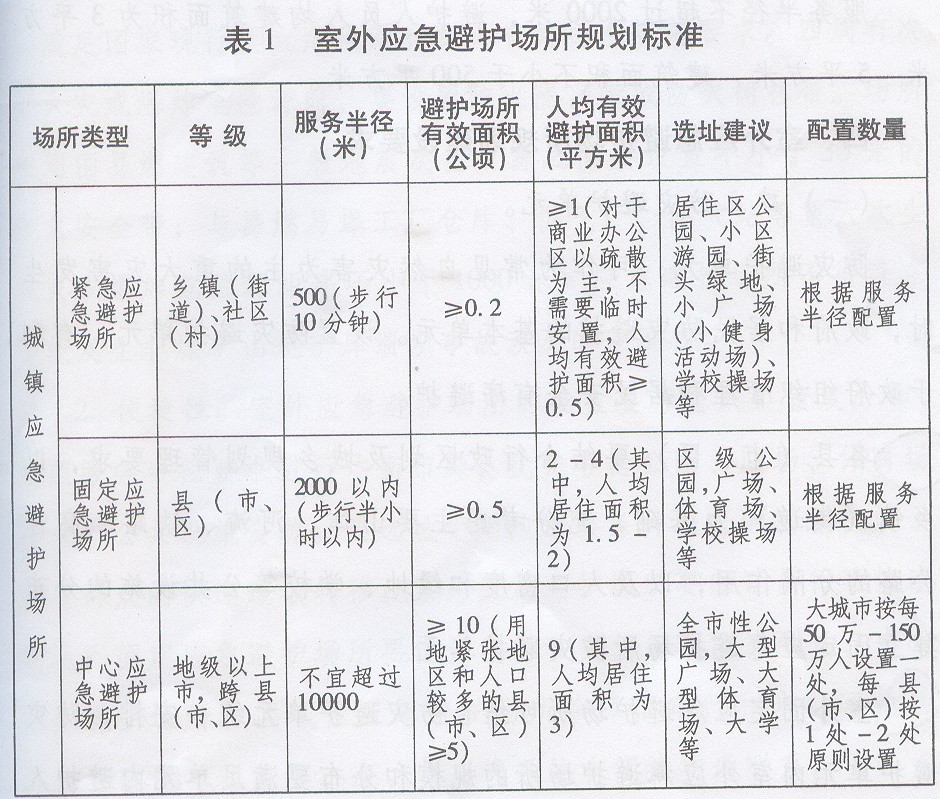

? ? ? 廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)廣東省應急避護 場所建設規(guī)劃綱要(2013-2020年)的通知 ? 各地級以上市人民政府,,各縣(市,、區(qū))人民政府,,省政府各部門、各直屬機構: 《廣東省應急避護場所建設規(guī)劃綱要(2013-2020年)》已經(jīng)省人民政府同意,,現(xiàn)印發(fā)給你們,,請認真組織實施。實施中遇到的問題,,請徑向省住房城鄉(xiāng)建設廳反映,。 ? 廣東省人民政府辦公廳 2013年10月11日 ? 廣東省應急避護場所建設規(guī)劃綱要 (2013—2020年) ? 為進一步提升我省應急避護場所建設水平,切實增強綜合防災減災能力,,最大程度保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,,根據(jù)《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,、《廣東省突發(fā)事件應對條例》,、《廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《關于全面創(chuàng)建平安廣東的意見》,、《創(chuàng)建平安廣東行動計劃(2012—2022年)》,、《廣東省突發(fā)事件總體應急預案》、《廣東省突發(fā)事件應急體系建設“十二五”規(guī)劃》,、《廣東省城鎮(zhèn)體系規(guī)劃(2012—2020年)》及有關法律法規(guī),,制定本規(guī)劃。 一,、現(xiàn)狀與形勢 我省地處“典型氣候脆弱區(qū)”和南方沿海地區(qū),,受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境變化和人為活動等因素影響,,自然災害及其衍生,、次生災害的突發(fā)性、復雜性和危害性加大,,臺風,、暴雨、高溫,、干旱,、低溫雨雪冰凍等極端天氣事件頻發(fā),對我省應急避護場所規(guī)劃和建設提出了新的更高要求,。 “十一五”以來,,我省全力推進應急避護場所建設,利用公園,、公共綠地,、廣場、體育場等具有一定規(guī)模的平坦空曠地規(guī)劃建設了一批室外應急避護場所,,利用中小學校舍,、敬老院等設施建設了一批室內(nèi)應急避護場所,,初步形成市、縣(市,、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)三級應急避護體系,。截至2012年年底,,全省建成應急避護場所1980多處,面積近193億平方米,,可容納1400多萬人,。按照我省的人口數(shù)及受災情況,全省應急避護場所建設仍然存在薄弱環(huán)節(jié),,突出表現(xiàn)在:應急避護場所規(guī)劃,、建設標準有待進一步統(tǒng)一,應急避護場所的制度建設,、綜合利用有待進一步加強,,公眾對應急避護場所的認知度、滿意度有待進一步提高,,加快應急避護場所建設十分必要和緊迫,。 二、總體要求 (一)指導思想,。 以科學發(fā)展觀為指導,,以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全為出發(fā)點和落腳點,有計劃構建適應我省災害特征的安全,、實用應急避護體系,,不斷提升城鄉(xiāng)綜合防災避險能力,促進城鄉(xiāng)應急服務均等化,,全力推進平安廣東建設,。 (二)基本原則。 1.以人為本,,科學布局,。按照應對巨災要求,充分考慮城鄉(xiāng)公眾應急避護需求,,結合城鄉(xiāng)人口分布與活動規(guī)律,、土地適用和空間資源等情況,建立與人口密度,、城鄉(xiāng)規(guī)模相適應的應急避護體系,,保障公眾生命財產(chǎn)安全。 2.統(tǒng)一規(guī)劃,,規(guī)范建設,。縣級以上人民政府統(tǒng)一負責本級應急避護場所體系建設規(guī)劃編制與實施工作,,合理規(guī)劃和均衡配置應急避護場所,提高應急避護場所建設質(zhì)量和水平,。 3.突出重點,,建管并重。堅持以加強城鄉(xiāng)風險管理為出發(fā)點,,兼顧近期重點和長遠發(fā)展,,優(yōu)先加強避護薄弱地區(qū)和易產(chǎn)生次生災害地區(qū)應急避護場所規(guī)劃建設,分期分批推進城鄉(xiāng)應急避護場所建設,。完善相關管理制度,,明確管理單位,加強對場地內(nèi)基礎設施特別是無障礙通道,、疏散設備,、災民安置等規(guī)范管理。建立健全疏散安置應急預案,,定期開展應急演練,,提高應急疏散安置能力。 4.平戰(zhàn)結合,,綜合利用,。充分發(fā)揮應急避護場所的綜合利用功能,平時發(fā)揮供公眾日常休閑,、娛樂,、健身和停車等功能,災時用作公眾應急避護場所,。應急避護場所以應對氣象,、地震災害及核事故為主,同時兼顧應對火災,、建筑物倒塌,、恐怖襲擊等多種突發(fā)事件,多災兼顧以利于節(jié)約用地和投資,。 (三)發(fā)展目標,。 1.到2015年,應急避護場所建設納入各級城鄉(xiāng)規(guī)劃,,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社區(qū)(村)至少建設1處室外固定應急避護場所和1處室內(nèi)應急避護場所,;地級以上市、縣(市,、區(qū))建設滿足應對巨災所需的應急避護場所,,大中城市按照標準建成能夠承載1/3以上常住人口的應急避護場所,基本建立市、縣(市,、區(qū)),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社區(qū)(村)聯(lián)動的應急避護體系,初步形成全省應急避護體系框架,。 2.到2020年,,進一步健全市、縣(市,、區(qū)),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)三級應急避護體系,市,、縣(市、區(qū)),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社區(qū)(村)室內(nèi)外應急避護場所的服務覆蓋率達到100%,,建成便捷、完善的應急疏散通道網(wǎng),,全省應急避護綜合能力達到全國領先水平,,為平安廣東建設提供有力保障。 三,、應急避護場所體系與標準 ?。ㄒ唬北茏o場所體系。 根據(jù)突發(fā)事件的類型及其避護特點,,應急避護場所分為城鎮(zhèn)應急避護場所和區(qū)域性應急避護場所,。 1.城鎮(zhèn)應急避護場所:指城鎮(zhèn)統(tǒng)一規(guī)劃建設,用于在突發(fā)事件預警信息發(fā)布或突發(fā)事件發(fā)生后,,城鎮(zhèn)居民防災避險,、臨時安置的應急避護場所。城鎮(zhèn)應急避護場所分為室外應急避護場所和室內(nèi)應急避護場所兩類,。 ?。?)室外應急避護場所。 適用于地震及其他需要室外應急避護的突發(fā)事件發(fā)生時,,受災人員的疏散和安置,。根據(jù)承擔的不同功能和等級,可分為緊急應急避護(社區(qū)(村),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級),、固定應急避護(縣(市、區(qū))級),、中心應急避護(市級)三級,。 緊急應急避護場所:城鄉(xiāng)公眾和廠礦區(qū)人員就近緊急疏散和臨時安置(通常為災害發(fā)生前后3天以內(nèi))的臨時性場所,也是受災人員集合并轉(zhuǎn)移到固定應急避護場所的過渡性場所,,主要為空地,、綠地,、露天停車場、公園,、廣場,、學校操場、體育場等室外場地,。 固定應急避護場所:城鄉(xiāng)居民較長時間(通常為3天以上)避護和進行集中性救援的場所,,主要為按避護要求改造過的較大公園、體育場,、綠地,、廣場、學校操場,、綜合車場等室外場地,。固定應急避護場所可兼作緊急避護場所。 中心應急避護場所:規(guī)模較大,、功能較全,、安全度高、承擔區(qū)域疏散調(diào)度和臨時救援中心作用的固定應急避護場所,,主要為按避護要求改造過的大型城市公園,、大型體育場、大型市政廣場,、大學等場所,,兼具緊急應急避護場所和固定應急避護場所的功能。 ?。?)室內(nèi)應急避護場所,。 適用于自然災害中的氣象災害(如臺風、暴雨和高溫,、冰凍,、寒潮的避暑避寒等)、地質(zhì)災害,、核事故及其他需要室內(nèi)避護的突發(fā)事件發(fā)生時,,受災人員的緊急疏散和臨時安置,主要為學校,、社區(qū)(街鎮(zhèn))中心,、福利設施、體育館,、會展場館,、條件較好的人防工程等室內(nèi)場所。 (3)學校和體育場館擁有室內(nèi)場所和室外場地,,可兼作室外和室內(nèi)應急避護場所,。 2.區(qū)域性應急避護場所:指應對跨區(qū)域或超出事發(fā)地縣(市、區(qū))人民政府處置能力的特別重大,、重大突發(fā)事件,,由地級以上市統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)安置的應急避護場所,。區(qū)域性應急避護場所適用于巨災發(fā)生后,,受災人員的集中性救助和安置,主要為地勢較高且平坦的大型空地,、郊野公園,、大學、部分人防工程等室內(nèi)外場所,。城市中心避護場所兼?zhèn)鋮^(qū)域性應急避護場所功能,。當發(fā)生需要跨地級以上市轉(zhuǎn)移安置受災群眾的突發(fā)事件時,由省有關單位統(tǒng)一協(xié)調(diào)使用鄰近的區(qū)域性應急避護場所,,有關地級以上市配合。 (二)應急避護場所規(guī)劃標準,。 參照《地震應急避難場所場址及配套設施》(GB21734-2008)標準,,結合我省實際情況,確定城市應急避護場所的服務半徑,、有效用地面積和人均有效用地(建筑)面積指標,。 1.室外應急避護場所規(guī)劃標準(表1)。 ? ?

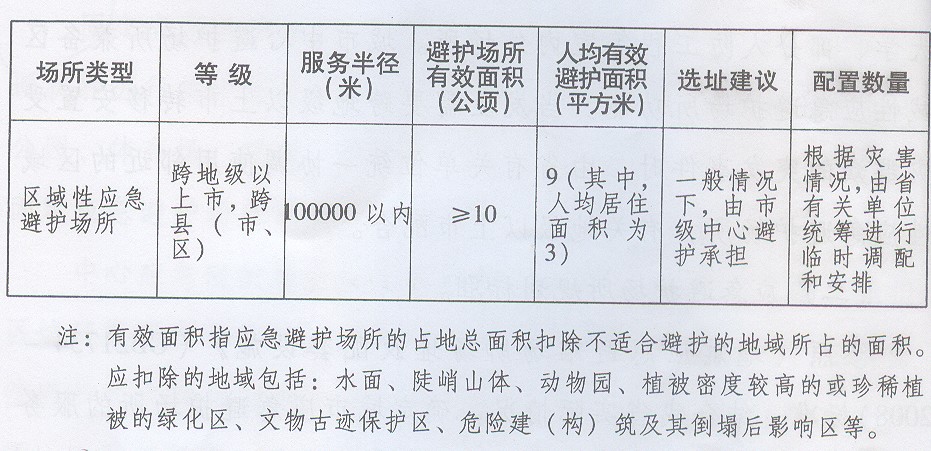

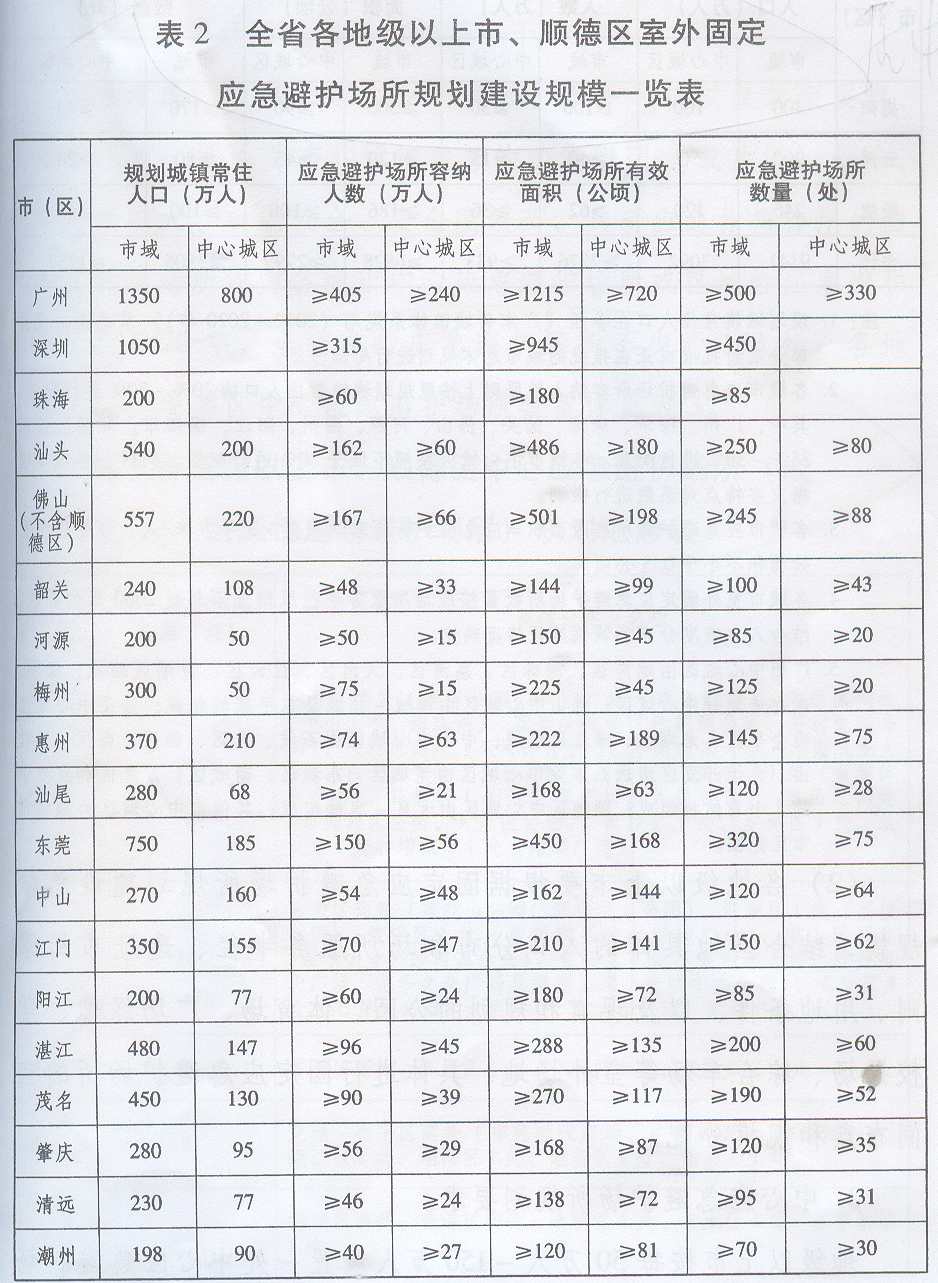

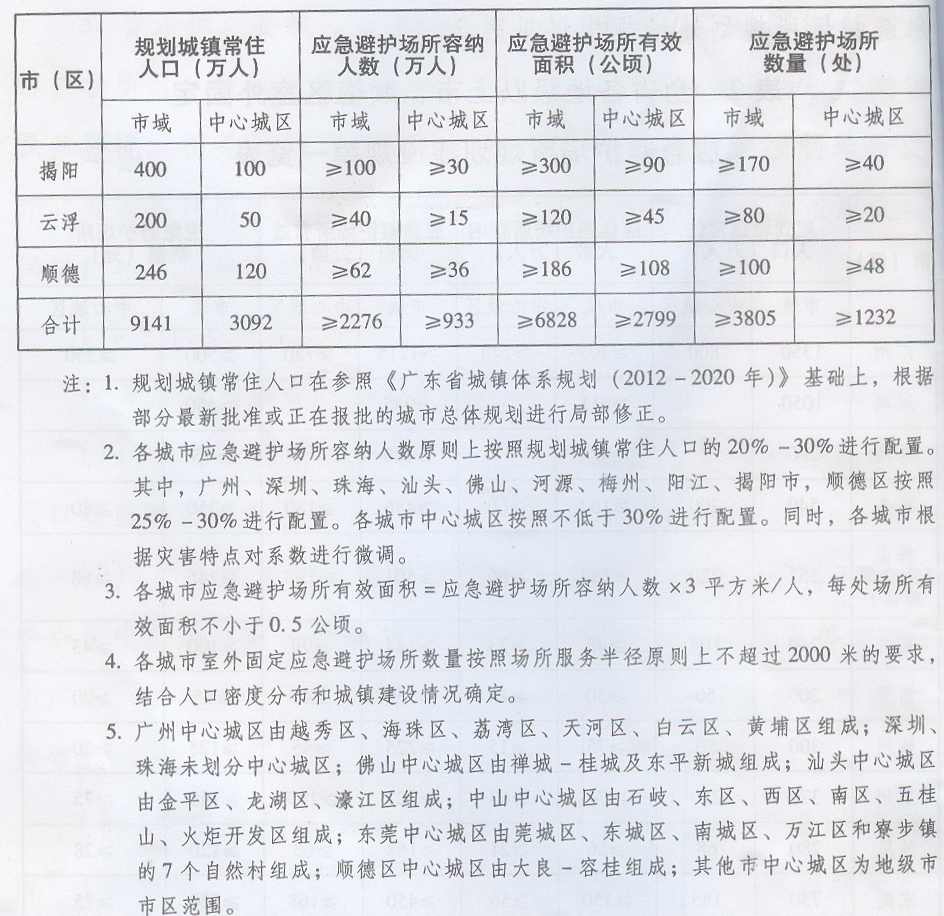

2.室內(nèi)應急避護場所規(guī)劃標準,。 服務半徑不超過2000米,,避護人員人均建筑面積為3平方米-5平方米,建筑面積不小于500平方米,。 四,、室外應急避護場所規(guī)劃建設要求 (一)建立防災避護單元。 防災避護單元,,可作為常見自然災害為主的重大災害發(fā)生時,,政府和居民防災避護的基本單元。設置防災避護單元,,有利于政府組織管理和居民安全有序避護,。 各縣(市、區(qū))要結合行政區(qū)劃及城鄉(xiāng)規(guī)劃管理要求,,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為基礎,,充分考慮主要山體、河流、鐵路,、高速公路的分隔作用,,以及人口密度和綠地、學校等公共設施的分布建立固定應急避護場所防災避護單元,。 室外固定應急避護場所可結合防災避護單元統(tǒng)一安排,,防災避護單元內(nèi)室外應急避護場所的規(guī)模和分布要滿足單元內(nèi)避護人員的避護需求。未納入防災避護單元的部分偏遠,、零散居民點可由鄰近單元提供應急避護,。 (二)選址要求。 室外應急避護場所的建設選址需要符合以下要求: 1.安全性,。選址要避開地震斷裂帶和可能發(fā)生地質(zhì)災害的地區(qū),,遠離水庫泄洪區(qū)、低洼地易積水地區(qū),,以及高壓走廊,、次高壓以上燃氣管道、成品油輸送管道,、大型油氣及其他危險倉儲區(qū),、大型化工園區(qū)等危險設施的影響范圍,高層建筑物,、高聳構筑物的垮塌范圍,。室外應急避護場所距次生災害危險源的距離,要滿足國家現(xiàn)行重大危險源和防火有關標準規(guī)范要求,。四周有次生火災或爆炸危險源時,,要設置防火隔離帶或防火樹林帶。場所與周圍易燃建筑等一般地震次生災源之間要設置不小于30米的防火安全帶,;與易燃易爆工廠倉庫,、供氣廠、儲氣站等重大次生火災或爆炸危險源距離不小于1000米,。應急避護場所不得設在可能發(fā)生非煤礦山尾礦庫潰壩事故波及的范圍內(nèi),。 2.便捷性。室外應急避護場所的設置要考慮人口密度分布,、按照服務半徑要求進行均衡布局,,優(yōu)先考慮公園、廣場,、體育場等現(xiàn)有公共設施資源,。要選址于周邊道路條件較好的用地,便于受災群眾的快速疏散轉(zhuǎn)移,。緊急應急避護場所要保證步行可快速到達,;固定應急避護場所要保證車行和步行均可便捷到達,;中心應急避護場所和區(qū)域性應急避護場所除保證車行和步行可達性外,要確保與城市陸,、海,、空交通系統(tǒng)有便捷交通聯(lián)系。 3.合法性,。縣級以上文物保護單位的公園等場所作為應急避護場所時,,要劃定避護區(qū)域,有關避護設施建設不得破壞文物及其環(huán)境,。相關設施要盡量在文物保護單位的建設控制地帶之外,。如因條件所限制需要設于建筑控制地帶之內(nèi)的,要依照文物保護的相關法律法規(guī)按程序報批,。 (三)規(guī)劃要求,。 1.緊急應急避護場所規(guī)劃要求。 ?。?)緊急應急避護場所要按照場所服務范圍內(nèi)的晝夜最大人口峰值進行設置,。 (2)緊急應急避護場所以城鄉(xiāng)開敞空間為主,,可利用城鄉(xiāng)中小學校操場,、露天體育場所、社區(qū)(村)公園,,露天停車場,、小廣場、街頭綠地,、農(nóng)村曬谷場,以及地勢較高,、地質(zhì)條件穩(wěn)定的空地等,。 (3)城中村地區(qū)和高密度的商業(yè),、辦公區(qū),,要通過“三舊”(舊城鎮(zhèn)、舊村莊,、舊廠房)改造和城市更新增加綠地廣場,、停車場等設置緊急應急避護場所。 2.固定應急避護場所規(guī)劃要求,。 ?。?)以防災避護單元為單位,應急避護場所容納人數(shù)原則上按照規(guī)劃城鎮(zhèn)常住人口的20%-30%進行配置,。城市中心城區(qū)要按照不低于規(guī)劃城鎮(zhèn)常住人口的30%進行配置,。到2020年,,全省固定應急避護場所不少于3805處,容納人數(shù)不少于2276萬人,,有效面積不少于6828公頃,。各地級以上市、順德區(qū)固定應急避護場所規(guī)劃建設規(guī)模詳見表2,。 表2全省各地級以上市,、順德區(qū)室外固定 應急避護場所規(guī)劃建設規(guī)模一覽表 ?

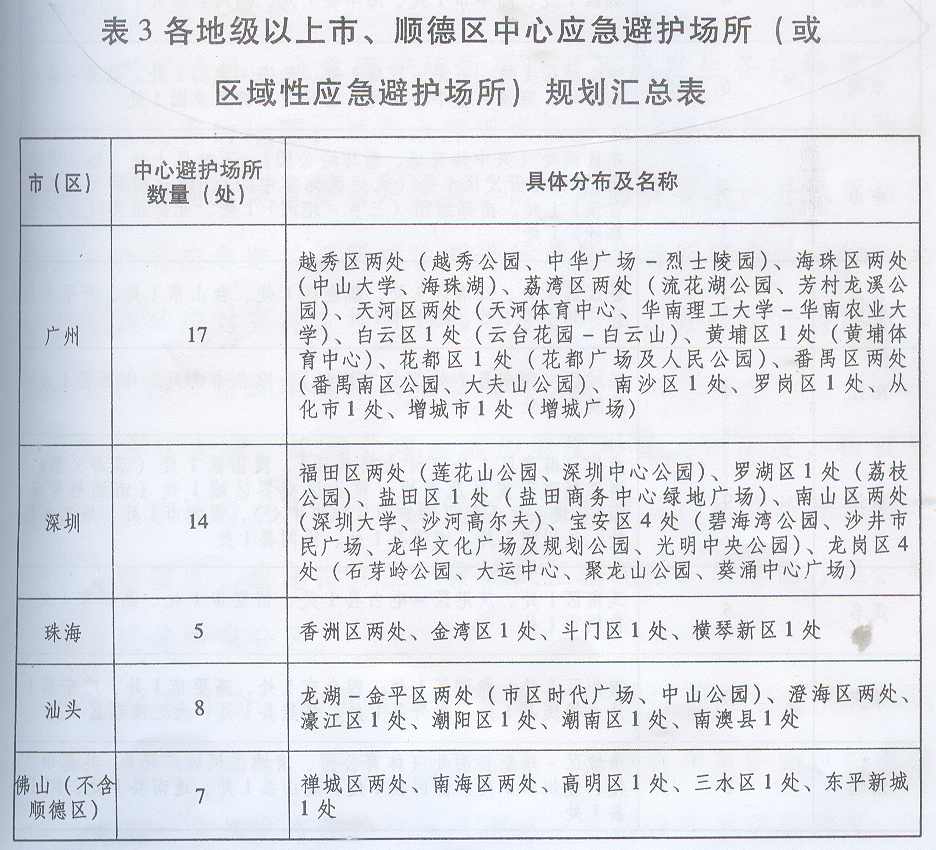

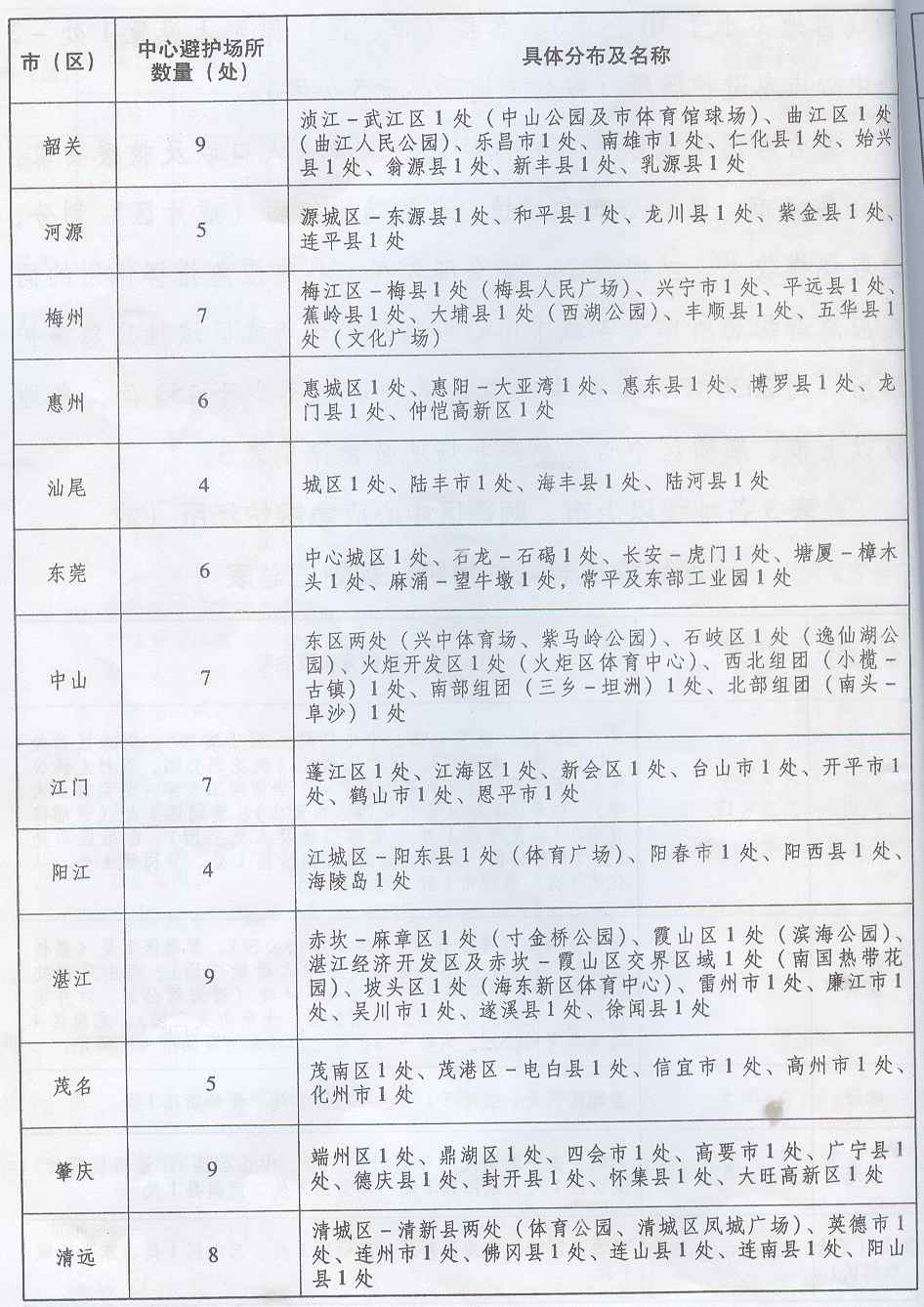

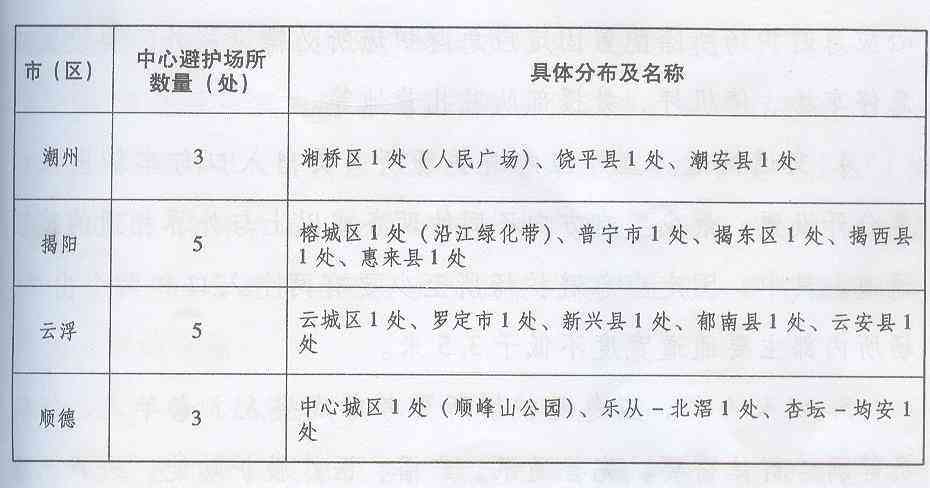

(2)各地級以上市要根據(jù)固定應急避護場所規(guī)劃建設總體規(guī)模,,結合當?shù)鼐唧w的人口分布和場所服務半徑,、選址布局原則、用地條件,,以及現(xiàn)有和規(guī)劃的公園,、體育場、廣場綠地,、學校操場,、綜合車場等室外場地,具體進行固定應急避護場所的空間布點和規(guī)模分配,。 3.中心應急避護場所規(guī)劃要求,。 地級以上市按每50萬人-150萬人設置一處中心應急避護場所(占地不小于10公頃),各縣(市,、區(qū))原則上設置1處-2處中心應急避護場所(每處占地不小于5公頃),。 綜合考慮地級以上市的行政區(qū)劃、服務人口以及救援要求,,結合縣(市,、區(qū))分布和城鎮(zhèn)內(nèi)部的功能組團(或片區(qū))劃分,選取規(guī)模較大,、功能較全,、安全度較高,具有應急指揮作用的固定應急避護場所作為各城市中心應急避護場所或區(qū)域性應急避護場所,。到2020年,,全省中心應急避護場所不少于153處,各地級以上市,、順德區(qū)中心應急避護場所數(shù)量詳見表3,。 表3各地級以上市、順德區(qū)中心應急避護場所(或 區(qū)域性應急避護場所)規(guī)劃匯總表 ?

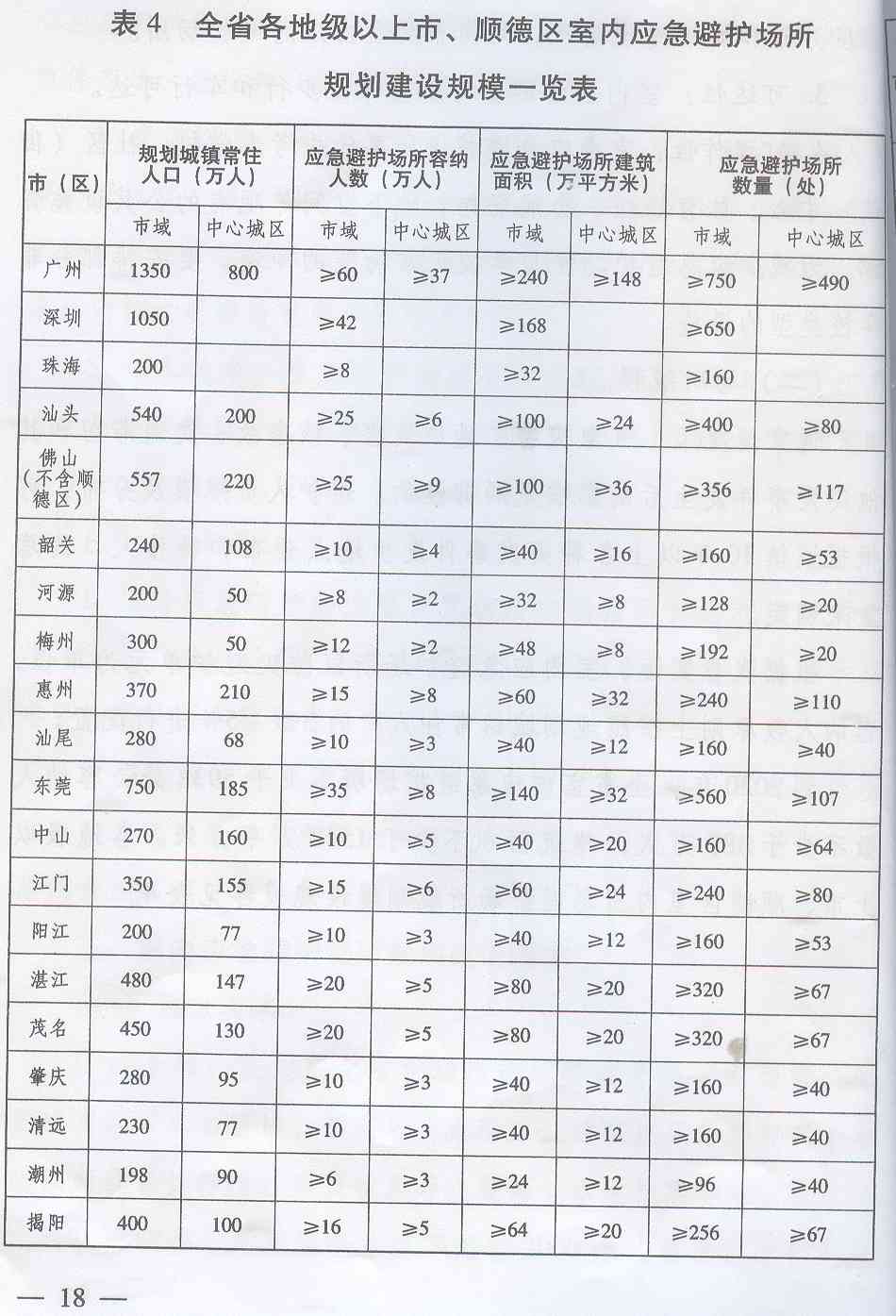

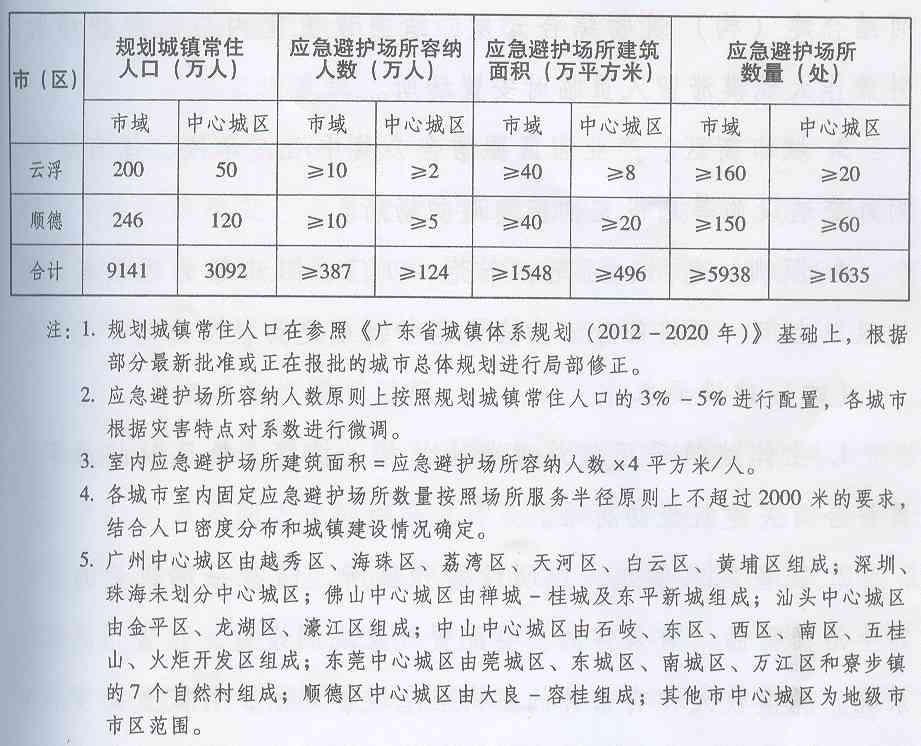

(四)建設要求,。 1.科學選址,。應急避護場所要避開可能發(fā)生各類地質(zhì)災害以及次生災害的地區(qū);遠離水庫泄洪區(qū),、洪水泛濫區(qū),、低洼地易積水地區(qū),;周邊建筑要滿足抗震、防風等防災要求,,并預留防護距離,。所有應急避護場所建設要進行嚴格的場所安全性評價,尤其要根據(jù)其應對災種進行針對性的安全評價,,并根據(jù)評價結果采取必要的防護措施或選擇其他替代場所,。 2.分區(qū)合理。工程處理后地形坡度不宜大于7度,,植被要以疏林,、草地為主,易于搭建帳篷及臨時建筑,,適宜根據(jù)承擔功能劃定棚宿區(qū),、應急指揮區(qū)、救援隊伍駐扎區(qū),、應急醫(yī)療區(qū),、物資儲備區(qū)等功能分區(qū)。 3.配套齊全,。應急避護場所要配置指揮管理,、應急供水、供電,、廁所,、消防、排污,、垃圾儲運,、醫(yī)療救護及防疫、物資儲備,、洗浴,、信息發(fā)布等設施,必要時,,要增設氣象觀測設施,。中心應急避護場所除配置固定應急避護場所必需設施外,,要設置應急停車場,、停機坪、救援部隊駐扎營地等,。 4.交通暢通,。室外應急避護場所人員出入口與車輛出入口要分開設置,最少要有方向不同的兩條或以上與外界相通的疏散通道,。其中,,固定應急避護場所至少要有兩個入口和兩個出口,,場所內(nèi)部主要通道寬度不低于35米。 5.以人為本,。應急避護場所要考慮殘疾人,、老年人、傷病員等弱勢群體需要,,完善通訊,、廣播、醫(yī)療救護功能,,進行無障礙設計,,如坡道化設計、安排無障礙廁位等,。 (五)標識系統(tǒng),。 1.室外應急避護場所要設置場所內(nèi)部指示標志和場所周邊指示標志。標志樣式,、顏色等內(nèi)容詳見附件2,。場所周邊指示標志要標明場所名稱和類型。 2.室外應急避護場所出入口等位置,,要標明應急避護場所適用的災害類型及所承擔的主要功能,。室外固定應急避護場所要繪制責任區(qū)域分布圖和內(nèi)部功能分區(qū)圖。 五,、室內(nèi)應急避護場所規(guī)劃建設要求 (一)選址要求,。 1.安全性:室內(nèi)應急避護場所選址要避開地震斷裂帶、地質(zhì)災害區(qū),、內(nèi)澇區(qū)域,,遠離各類危險源;建筑抗風等級要高于本地風荷載設計標準,;建筑抗震等級要高于本地抗震標準,。 2.均衡性:按照服務半徑不超過2000米的要求,結合人口密度分布和城鎮(zhèn)建設情況,,均衡布局室內(nèi)應急避護場所,。 3.可達性:室內(nèi)應急避護場所要保證步行和車行可達。 4.可操作性:室內(nèi)應急避護場所要優(yōu)先考慮學校,、社區(qū)(街鎮(zhèn))中心,、體育場館、會展場館,、地下空間等現(xiàn)有的公共設施資源,。為減少應急避護功能與學校正常功能的沖突,要安排部分非學校類型的設施,。 (二)場所規(guī)模,。 通常情況下,,氣象災害、地質(zhì)災害,、核事故,、交通滯留和其他突發(fā)事件發(fā)生后的影響是局部性的。避護人員規(guī)模及分布,,可根據(jù)城鎮(zhèn)10年以上各種突發(fā)事件發(fā)生地點分布和轉(zhuǎn)移人口的總量來確定,。 根據(jù)我省實際,室內(nèi)應急避護場所以防災避護單元為單位,,容納人數(shù)原則上按照規(guī)劃城鎮(zhèn)常住人口的3%-5%進行配置,。 到2020年,全省室內(nèi)應急避護場所不少于5938處,,容納人數(shù)不少于387萬人,,建筑面積不少于1548萬平方米。各地級以上市,、順德區(qū)室內(nèi)應急避護場所規(guī)劃建設規(guī)模詳見表4,。 表4全省各地級以上市、順德區(qū)室內(nèi)應急避護場所規(guī)劃建設規(guī)模一覽表 ?

(三)規(guī)劃要求,。 充分利用現(xiàn)有學校,、體育場館、會展設施,、福利設施,、街道(社區(qū))中心、地下空間等室內(nèi)設施,,整合形成城鎮(zhèn)室內(nèi)應急避護場所系統(tǒng),。部分室內(nèi)應急避護場所相對緊缺的社區(qū)(村)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、重要對外交通樞紐周邊,、城市新區(qū)(包括產(chǎn)業(yè)園區(qū))要建設和完善室內(nèi)應急避護場所。 1.中心城區(qū)根據(jù)避險需要,,在充分利用室內(nèi)固定應急避護場所中的學校,、體育場館和會展場館設施、城市地下空間基礎上,,規(guī)劃布局新增室內(nèi)應急避護場所,。 2.考慮人口集散,火車站,、機場等重要對外交通樞紐周邊可結合建(構)筑物綜合開發(fā),,適當設置室內(nèi)應急避護場所,,并兼作大規(guī)模滯留人員臨時安置場所,。 3.城市新區(qū),、產(chǎn)業(yè)園區(qū)要結合公共中心、學校,、體育場館,、對外交通設施等增設室內(nèi)應急避護場所。 4.深圳,、惠州,、汕尾、東莞,、江門,、陽江等鄰近核電站的地級以上市,要將部分室內(nèi)應急避護場確定為核應急避護場所,。 ?。ㄋ模┙ㄔO要求。 1.主體建筑采用鋼筋混凝土結構,,抗震,、抗風及防洪等級要符合有關建筑設防標準。 2.配備應急供水,、照明設施和廁所,,儲備一定數(shù)量的食品等生活必需品,有條件的,,要配置氣象觀測設施,、預警信息發(fā)布系統(tǒng)。規(guī)模較大和有條件的室內(nèi)應急避護場所,,可配置必要的醫(yī)療急救,、救災、灶具等設施,。 3.具有較好的交通條件,,周邊至少要有一條寬度8米以上的城市道路,靠近公交??空?。 (五)標識系統(tǒng)。 1.室內(nèi)應急避護場所周邊的道路,、公交??空疽约笆覂?nèi)應急避護場所的出入口等位置要設置指示標志(詳見附件2),標明前往或進入應急避護場所的方向,、距離和應急避護場所的類型,、名稱等內(nèi)容。 2.室內(nèi)應急避護場所的入口處,要設置室內(nèi)應急避護場所啟用標志,,標明應急避護場所適用的災害類型以及主要功能,。 六、配套應急交通和生命線系統(tǒng) (一)應急交通系統(tǒng),。 應急交通是指在城鎮(zhèn)發(fā)生特別重大,、重大突發(fā)事件或巨災時,用于搶險救災,、人員疏散和應急物資運輸?shù)年?、海、空交通通道或救助線,。陸上通道原則上是整個應急交通系統(tǒng)的核心,,空中通道和水路通道是陸上應急交通的補充。 1.應急交通系統(tǒng)規(guī)劃目標,。 建立健全交通運輸應急保障聯(lián)動機制和綜合協(xié)調(diào)機制,,完善陸、海,、空等不同方式的綜合立體交通網(wǎng)絡,,構建以陸路交通干道為主,水路通道及空中通道為輔的綜合型應急交通或救助線系統(tǒng),。 2.應急避護道路系統(tǒng)規(guī)劃要求,。 (1)區(qū)域性應急避護道路:以國道,、目前已建成開通和預期2020年前可投入使用的高速公路為主,,省道、縣鄉(xiāng)公路等為輔,,形成全省陸路應急避護道路系統(tǒng),。 (2)城鎮(zhèn)應急避護道路:建立由3級-4級通道組成的應急避護通道體系,。一級通道為城市高快速路,,主要用于與港口、機場等重大交通設施及周邊城市的聯(lián)系,;二級通道為城市主干道,,主要用于各防災分區(qū)(防災避護單元)、救災指揮中心,、中心應急避護場所,、醫(yī)療救護中心及物資集散中心(如主要物流園區(qū))等場所與外部的交通聯(lián)系以及一級通道的集散通道;三級通道為城市次干道,,主要用于聯(lián)系緊急應急避護場所至固定應急避護場所,,以及固定應急避護場所至中心應急避護場所,;四級通道為城市支路及支路以下的居住區(qū)道路,主要用于聯(lián)系居民點,、商業(yè)點和工作地至附近緊急應急避護場所,。應急疏散通道要避開高架橋和隧道,充分考慮道路兩側(cè)建筑倒塌的影響,。 (3)城市對外交通通道:發(fā)生特別重大,、重大突發(fā)事件或巨災時,,要加強與周邊鄰近城市之間的應急避護區(qū)域聯(lián)動和協(xié)助。除了連接城市或區(qū)域性的港口,、機場外,,要考慮與城市對外交通出入口的對接。 3.港口規(guī)劃,。 充分發(fā)揮港口在應急物資運輸和人員救援方面的重要作用,,規(guī)劃設置主要應急碼頭和輔助應急碼頭。應急港口主要包括廣州港,、深圳港,、珠海港、汕頭港,、湛江港等沿海主要港口,;惠州、汕尾,、東莞,、江門、陽江,、茂名等沿海地區(qū)性重要港口,;佛山、韶關,、梅州,、惠州、中山,、江門,、肇慶、清遠,、揭陽,、云浮等內(nèi)河港口。 4.機場規(guī)劃,。 充分發(fā)揮廣州白云國際機場,,深圳、珠海及潮汕機場等干線機場,佛山,、韶關,、惠州、陽江,、湛江,、梅縣、羅定等支線機場的應急作用,。除充分考慮上述機場在應急避護中的作用外,,各地級以上市可根據(jù)中心應急避護場所用地條件的可行性,適當規(guī)劃配置直升機坪,。 (二)應急生命線系統(tǒng),。 應急生命線系統(tǒng)是指城鎮(zhèn)發(fā)生突發(fā)事件時,用于保障受災人員避護所需的供電,、供水,、醫(yī)療衛(wèi)生、物資供應,、廣播,、通信等基礎設施。 1.充分利用現(xiàn)有的生命線系統(tǒng),,提高和保障其在突發(fā)事件發(fā)生時的運行和恢復能力,。增強骨干系統(tǒng)的防災抗災能力,確保骨干系統(tǒng)至各類應急避護場所的供應通道暢通,。 2.室外應急避護場所內(nèi)設置生命線保障設施,,滿足災時基本需求。應急供水設施要包括供水管網(wǎng),、抗災貯水槽,、抗災水井、供水車等兩種以上供水設施,;應急供電設施要包括多路電網(wǎng)供電系統(tǒng),、太陽能供電系統(tǒng)或小型發(fā)電機等。固定應急避護場所要設置應急醫(yī)療衛(wèi)生設施,,充分利用場所內(nèi)或周邊的商店,、飯店、超市,、藥店,、倉庫等進行應急物資儲備,設置廣播,、圖像監(jiān)控,、有線通信或無線通信等應急通信設施,。 七、實施保障 (一)組織保障,。 強化縣級以上人民政府在應急避護場所建設中的主導作用,,加強對應急避護場所建設的組織領導,建立目標責任制,,建立規(guī)劃,、建設、管理無縫銜接的市,、縣(市,、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)三級應急避護體系,。各地要在本規(guī)劃綱要指導下,,編制完善應急避護場所建設專項規(guī)劃,,明確實施責任主體和保障措施,。加強規(guī)劃實施的監(jiān)督與評估,確保規(guī)劃各項目標,、任務順利完成,。 (二)技術保障。 各級城鄉(xiāng)建設主管部門要會同本級政府應急辦制訂應急避護場所建設規(guī)范,,明確應急避護場所建設的標準和要求,,定期對應急避護場所進行動態(tài)檢查維護、無償開放利用和安全性評估,。各級民政部門要建立應急避護場所信息數(shù)據(jù)庫,,明確各類應急避護場所類型、規(guī)模,、分布,、功能和狀態(tài),進行實時跟蹤,、動態(tài)更新和過程管理,,并將其納入全省共享的應急信息系統(tǒng)進行規(guī)范管理,實現(xiàn)應急避護場所的信息化,、網(wǎng)絡化管理,。 (三)預案保障。 各地要完善各類突發(fā)事件應急預案,,強化緊急轉(zhuǎn)移安置工作機制建設,,結合防災避護單元,編制應急避護場所應急預案,,明確應急疏散指揮機構以及接納安置,、醫(yī)療衛(wèi)生,、治安保衛(wèi)、設施搶險,、物資供應,、宣傳教育等工作內(nèi)容,確定應急接納與疏散路線及各個應急避護場所服務的地域范圍,,并組織開展相關培訓和應急演練,,提高應急疏散能力。 (四)資金保障,。 按照事權和財權相統(tǒng)一的原則,,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展、公共安全需求相協(xié)調(diào)的應急避護場所建設投入機制,,縣級以上人民政府要將應急避護場所建設和管理經(jīng)費列入本級財政預算,。省級相關部門編制部門財政預算時要考慮區(qū)域性應急避護場所及其配套設施、物資儲備設施規(guī)劃建設等所需資金,;省發(fā)展改革委,、財政廳要分別將規(guī)劃建設的區(qū)域性應急避護場所納入省年度政府投資項目計劃、年度財政預算,。 (五)宣傳保障,。 各地民政部門要會同有關單位繪制應急避護場所地圖,編寫應急避護指南,;各地應急管理機構,、民政部門要通過網(wǎng)絡、報刊,、電視,、廣播、展覽,、講座等多種形式,,廣泛開展應急避護知識和相關應急避護場所功能的宣傳。 (六)社會保障,。 各地,、各有關單位要積極引導社會資源投向應急避護場所建設,鼓勵公民,、法人和其他組織為應急避護場所建設提供物資,、資金、技術支持和捐贈,。鼓勵新建,、在建公共基礎設施配備應急避護功能,探索多渠道提高防災避險水平,。除在應急避護場所避險外,,鼓勵公眾在災害發(fā)生后在安全,、可行、方便的前提下積極投親靠友渡過難關,。? ? ?

|

網(wǎng)站官方微博

網(wǎng)站官方微博