雷州音樂

雷州音樂產(chǎn)生于雷州半島一帶,,宋、明以來中原移民南下,,雷州半島民間音樂藝術(shù)受中原文化影響,,不斷吸收、融合其他音樂形式,,于明清時期形成秉賦獨具的雷州音樂,,至清末民初盛行一時。1960年,,經(jīng)音樂工作者記錄,、整理并正式命名為“雷州音樂”。

樂種豐富是雷州音樂的一大特征,,其包括民間吹打樂,、小牌、雷劇音樂,、古代雅樂,雷州道教音樂和佛教音樂等多種形式與內(nèi)容,,在長期流傳發(fā)展過程中,,各個樂種之間相互影響、吸收,、交融,,又各具特色。

民間吹打樂,、小牌是雷州音樂的主要部分,,其曲調(diào)節(jié)奏規(guī)整明快、主音突出,、調(diào)式鮮明,。調(diào)式以商調(diào)式、羽調(diào)式為主,,間有宮調(diào)式,;風格以雄壯威武、激越熱烈見長,,兼具委婉,、輕柔,、古樸等特色;代表性曲目有《將軍令》,、《坐門樓》,、《十三支》、《散花曲》等,。雷劇音樂是在民間吹打樂,、小牌的基礎(chǔ)上,根據(jù)戲劇需要改編創(chuàng)作而成,,主要為渲染戲劇氣氛的器樂曲,,并按照戲曲程式確定為曲牌,如《幽怨曲》,、《豐收曲》,、《對槍》、《春風玩柳》等,。后來,,這些曲牌獨立出來或被改編、插進某些新編曲目中,,如《歡天喜地》等,。雷州古代雅樂指清代祭孔活動時使用的音樂形式,其曲調(diào)莊嚴肅穆,、曲速緩慢,、節(jié)奏規(guī)整,歌詞屬四言體,現(xiàn)有《迎神樂?咸平之章》等六章傳世,。雷州道教音樂是雷州音樂最早的樂種,,多在民俗活動中演奏,并根據(jù)其使用的場景不同而分為吉事與兇事兩類,,富于敘事抒情,,近似戲曲的中、慢板唱腔,,現(xiàn)存曲目有50多首,。雷州佛教音樂分為贊、嘆,、頌,、念、白五種,,曲調(diào)豐富多彩,,旋律流暢優(yōu)美,現(xiàn)有曲目50多首。

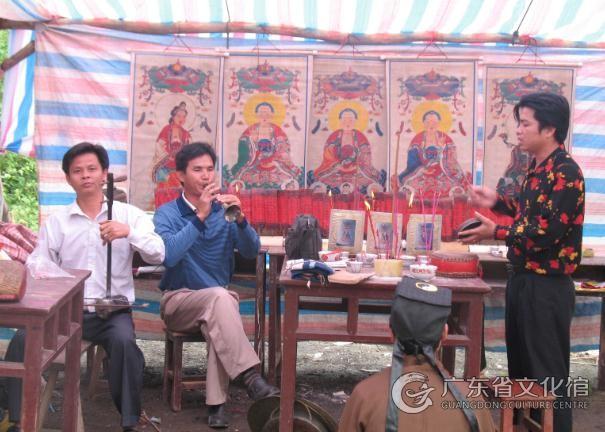

雷州音樂常用樂器有嗩吶,、二胡,、笛子、鑼,、鼓,、鈸等。演奏時,,民間吹打樂多用四支嗩吶配以大鑼,、大鼓、大鈸,,其旋律剛健威武,、熱鬧異常、充滿陽剛之氣,;而小牌和道樂,、佛樂則是小嗩吶配以二胡、笛子,、小鑼,、小鈸,旋律輕松明快,,顯示出委婉輕柔的氣質(zhì),。

雷州音樂具有很強的地域性,是嶺南音樂的重要一支,,歷經(jīng)百年而不衰,,其內(nèi)容豐富、種類繁多,,是當?shù)乩习傩障猜剺芬姷牟莞囆g(shù),,其歷史文化價值彌珍。

隨著現(xiàn)代文化娛樂生活方式增多,,雷州音樂的發(fā)展陷入困境,以往民俗活動中的雷州音樂多被現(xiàn)代流行音樂所取代,,而古代雅樂已經(jīng)失去生存,、延續(xù)基礎(chǔ);隨著老一輩藝人日漸逝去,,人才更加缺乏,,年青人中鮮見有人肯學習技藝,雷州音樂的傳承狀況堪憂,,有消亡的危險,,亟待采取有效措施加以搶救和保護。