木偶戲(紫金提線木偶戲)

廣東省紫金縣的木偶戲?qū)儆谔峋€木偶,,1885年由龍窩鎮(zhèn)寶洞村鄧木村等人從福建引入,,并成立榮華堂戲班。至清末民初,,當(dāng)?shù)赜袠s華堂,、崇華堂、新艷華等8個(gè)木偶戲班,,活躍在紫金縣鄉(xiāng)村,,以及周邊的五華、惠陽(yáng),、陸豐等地,。

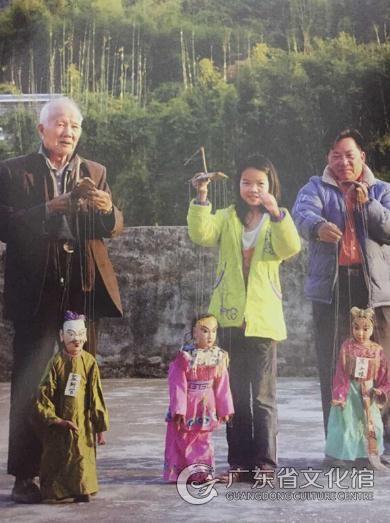

龍窩提線木偶造型精細(xì),高度約60-70厘米,,所用木偶的頭,、手、腳皆以樟木雕刻而成,,中間身子是用竹(竹皮)做成,,再把頭、手,、腳裝上去,,經(jīng)粉漆,、彩繪,、穿戴戲服而裝扮成各種人物角色。人物角色生,、旦,、公、婆,、凈,、丑六大行當(dāng)齊全,。其傳統(tǒng)劇目多數(shù)取材于民間傳說(shuō)、民間故事和歷史人物,,有《白蛇傳》《薜仁貴征東》《化子進(jìn)城》等,,表現(xiàn)有文官武將、才佳人,、草莽英雄,、村夫、農(nóng)婦以及神話人物等,,宣揚(yáng)忠貞愛(ài)國(guó),、懲惡揚(yáng)善和向往美好愛(ài)情的積極主題,歌頌英雄人物和人民群眾的創(chuàng)造精神,。新中國(guó)成立后,,新創(chuàng)了《黨的號(hào)召》《有了土地多生產(chǎn)》《銀山笛聲》等現(xiàn)代劇目。表演時(shí),,布置一個(gè)小舞臺(tái),,只見(jiàn)木偶不見(jiàn)人,提線表演者站在帷幕后高處,,一邊操縱木偶,,一邊念唱。

紫金提線木偶戲用客家方言演唱,,唱腔音樂(lè)由粵劇,、花朝戲唱腔、民間小調(diào),、山歌曲調(diào)衍生而來(lái),,有20多種曲牌,自成一格,。唱詞,、道白自然。舞臺(tái)語(yǔ)言典型化,,通俗易懂,,大量運(yùn)用客家的俚語(yǔ)、歇后語(yǔ),、雙關(guān)語(yǔ),,并通過(guò)插科打諢、一問(wèn)一答,、一唱一和以達(dá)到特有的藝術(shù)效果,。伴奏由管弦樂(lè)和打擊樂(lè)組成,指揮由司鼓擔(dān)任,,管弦樂(lè)部分由嗩吶領(lǐng)奏,,二胡,、高胡、揚(yáng)琴伴奏,,打擊樂(lè)部分由鼓,、木魚(yú)領(lǐng)奏,斗鑼,、小鑼,、大鈸、小鈸等伴奏,。

紫金提線木偶戲具有濃郁的鄉(xiāng)土氣息和民俗風(fēng)情,,在傳統(tǒng)戲劇、民俗文化等方面都具有較高的歷史價(jià)值和文化價(jià)值,。紫金提線木偶戲的劇本唱詞中,,反映了地方社會(huì)文化的變遷,為研究客家地區(qū)社會(huì)發(fā)展提供了重要的作證材料,。當(dāng)?shù)匚幕块T(mén)在提線木偶的保護(hù),、傳承方面采取了一定措施,但由于木偶戲演出市場(chǎng)的萎縮,,仍存在演出設(shè)施簡(jiǎn)陋,、演藝人員老化等問(wèn)題,亟待進(jìn)行保護(hù),。