【嶺南文史】讀書人的抗戰(zhàn):護持文脈弦歌不斷 先生風骨沾溉后昆

1945年的9月2日,,日本正式宣布投降,。每年的9月3日,被確定為中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利紀念日,。本報特連續(xù)推出嶺南文史特別報道“烽火讀書聲”,,以一段特殊的“華南教育抗戰(zhàn)史”,紀念抗日戰(zhàn)爭勝利75周年,。

烽火讀書聲②

民國時清華大學校長梅貽琦先生的一句“所謂大學者,,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”,,已成經(jīng)典,。

將此語用于1940-1945年間,在抗戰(zhàn)烽火中偏處粵北坪石,、棲身山野村鎮(zhèn)的國立中山大學,雖八十載而下,,猶力透紙背,。

這里沒有大樓,卻幸有一批以教育與科研為天職的“坪石先生”們,,憑一腔傳播真知,、報效國家的信念,堅守講堂,,帶領(lǐng)著承擔民族科學文化傳承使命的青年學生,,用讀書人的方式救國救亡。

“坪石先生”是誰,?

是《資本論》的中文譯者,、經(jīng)濟學家王亞南,;是世界著名核物理學家、“中國核能之父”的盧鶴紱,;是音樂大家馬思聰,;是中國圖書館奠基人之一杜定友;是確立“珠江三角洲”地理學說的地理學家吳尚時,;是中國現(xiàn)代稻作科學主要奠基人丁穎,;是文理皆通的中國現(xiàn)代高等數(shù)學教育開創(chuàng)者黃際遇;是“嶺南詞宗”詹安泰,;是以身殉國的建工系主任衛(wèi)梓松……

在各自的學術(shù)領(lǐng)域中,,他們巋然大家;在民族大義前,,從來堅毅不拔,。無論來自富有的僑鄉(xiāng),還是辭別優(yōu)渥的異國,,當他們置身坪石這片嶺南土地上,,就把個人的安樂輕拋度外,以身示范,,護持文脈,。

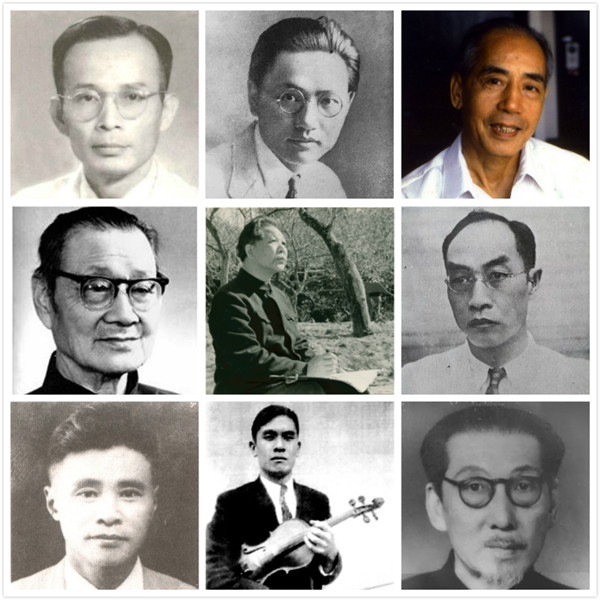

上方拼圖中所示,從左至右:第一行依次為符羅飛,、洪深,、黃友棣,第二行依次為鐘敬文,、劉侖,、許崇清,第三行依次為虞炳烈,、馬思聰,、杜定友。圖片來源:廣東省文物考古研究所

隨著“華南教育歷史研學基地”的挖掘逐步深入,,“坪石”在他們生命歷程中的意義,,逐漸變得明晰。坪石先生,,是這所戰(zhàn)時大學的精魂之所在,。

進步講堂

盛夏,武江之畔的坪石武陽司村又比往時更多幾分熱烈,。自從7月1日,,一場名為“真理光芒——中國傳播《資本論》最早的課堂”的主題展覽在村文化站開幕,整個七月,,每天從早到晚來參觀的各方人士都絡(luò)繹不絕,。

“華南教育歷史研學基地”(坪石)工作專班的何昆亮老師和幾位同事,,七月份一直“駐扎”于此,擔任講解,。他告訴我們,,來參觀的很多韶關(guān)和坪石當?shù)氐狞h員、教師都第一次知道,,這里曾是《資本論》的翻譯者,、中國馬克思主義經(jīng)濟史學開拓者之一的王亞南先生,曾講學四年的地方,。

王亞南,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

王亞南1940年8月來到中大任教后,就住在武陽司村,,還把自己的居室命名為“野馬軒”,。與他一同翻譯《資本論》的郭大力先生,也相繼南下,,任教于連縣的廣東省文理學院,。自1938年《資本論》中譯本出版后,機緣巧合,,粵北因他們的到來而誕生了抗戰(zhàn)時期中國傳播《資本論》的早期課堂,。

當時的中山大學法學院群英畢至,經(jīng)濟學,、社會學,、政治學等學科的王亞南、李達,、梅龔彬,、陶大鏞等一批知名學者被集中聘用,說這里是進步思想的起點毫不為過,。中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一,、馬克思主義哲學家李達1940年任教于中大法學院社會學系,主講《社會哲學》《中國社會經(jīng)濟史》等課程,;1941年時擔任法學院院長的黃文山早年曾是《新青年》主要撰稿人,。

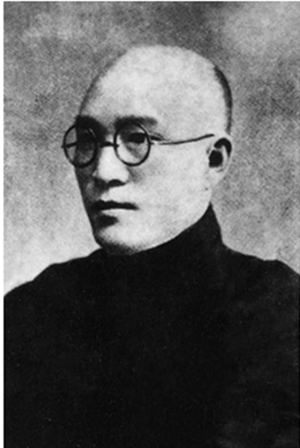

李達。圖片來源:廣東省文物考古研究所

1940年到1944年,,王亞南在中大經(jīng)濟系的講臺上,主講中國經(jīng)濟史,、經(jīng)濟思想史和高等經(jīng)濟學三門課程,,用《資本論》的基本觀點研究和講述中國經(jīng)濟問題,深受學生歡迎,。

同事回憶,,雖然生活,、工作條件都極差,但每天天沒亮,,王亞南的“野馬軒”就會亮起一盞桐油燈,,他已在伏案奮筆,酷暑寒冬從不間斷,。

今日武陽司王亞南紀念館,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

其實,王亞南給高年級學生講高等經(jīng)濟學,,起初用的讀本,,是自己和郭大力合譯的英國古典政治經(jīng)濟學家李嘉圖的《政治經(jīng)濟學及賦稅原理》一書,但因該書與中國實際脫節(jié),,學生反應冷淡,。

王先生于是另起爐灶,一面講資本主義的經(jīng)濟范疇,,一面分析它不適用于中國地主經(jīng)濟,、封建社會之處,結(jié)果反響熱烈,,連農(nóng)學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系的學生也趕來旁聽,。這門課程的講稿,就成為他1946年出版的學術(shù)名著《中國經(jīng)濟原論》的基礎(chǔ),。

武陽司李達舊居,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

1944年,英國著名科技史學者李約瑟訪問坪石中大,,在河畔旅館的陽臺上,,他和王亞南秉燭夜談,上下古今縱橫馳騁,,探討中國封建社會何以延續(xù)近兩千年等問題,。臨分手時,李約瑟突然提出了中國官僚政治這個問題,,希望王亞南從歷史與社會的角度作扼要解釋,。

這次被李約瑟特別寫入日記的談話,令王亞南開啟又一輪的深入思考與研究,。他后來撰寫的《中國官僚政治研究》一書,,很大程度源于這番談話,至今仍影響深遠,。

科學啟蒙

坪石鎮(zhèn)的塘口村,,風物秀美,現(xiàn)還保留了不少古樸的祠堂,、舊宅,。即使今天,,人們也很難將此地與海外歸來的科學家、英文授課的先生,、跋山涉水進行科考勘探的大學生等一類事物相聯(lián)系,。但這就是七十多年前的真實場景。

1941年11月,,設(shè)在塘口的中山大學理學院物理系迎來了一位新教授,,他就是剛獲得美國明尼蘇達大學博士學位即歸國的核物理學新星——盧鶴紱。

盧鶴紱,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

當年以“閑居非吾志,,甘心赴國憂”的信念歸國的年輕科學家,今天已被尊為“中國核能之父”,,是著名物理學家,、教育家和國際知名學者,我國11位兩彈元勛中過半都是他的學生,。

而奠定盧鶴紱學術(shù)地位最為關(guān)鍵的早期論文《重原子核內(nèi)之潛能及其應用》,,即是1942年4月寫定于塘口村,1944年發(fā)表在重慶的《科學》雜志上,。該文第一次向國內(nèi)全面介紹了核裂變的實驗發(fā)現(xiàn)和理論認識及其大規(guī)模利用的可能性,。

沒有電燈、住處積水,、蚊蠅橫飛……絲毫無損盧鶴紱在他開創(chuàng)性的論文勾勒出“自持式核裂變反應”的雛形,,為新中國成立之后核能事業(yè)的發(fā)展打開了一扇窗,也讓塘口這個小小的粵北村落,,悄然成為中國核能理論的啟蒙之地,。

盧鶴紱曾回憶:“物理系在一座供奉馬援的古廟中。在這里我給四年級男女學生六人講授了理論物理,、核物理,、量子力學、近代物理等課,。因為我主要用英語講課,,深受學生們的歡迎?!?/p>

另一方面要面對的,,則是種種極端貧乏的生活條件。長子降生前,,因當?shù)貨]有醫(yī)療條件,,夫婦倆只得輾轉(zhuǎn)小舟、火車去湖南耒陽,,直至盧鶴紱自己在人力車后助推……一推進醫(yī)院,,孩子就降生了。

不過,,盧先生后來也只是淡淡描述:“內(nèi)地生活確實簡陋,。所幸夫人較能干,毎隔數(shù)日過河到鎮(zhèn)上買菜,,我劈柴,,她燒飯做菜,我每晚在點燈草的油燈下備課,。因系抗戰(zhàn)時期,,不以為苦?!?/p>

今日武陽司法學院渡口,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

坪石時期的中山大學理學院還有地理系很引人注目。系主任吳尚時從法國留學后來中大任教,,20世紀30年代至40年代以坪石為根據(jù)地,,走遍粵北。他是“珠江三角洲”地理學說和“丹霞地貌”的主要確立者和奠基人,。

1941年吳尚時帶領(lǐng)地理系師生展開密集的學術(shù)實踐,,短途調(diào)查每星期一二次,長途每月一次,。吳夫人李慰慈曾回憶:“到了坪石,,在當時極端困難的條件下,他一邊進行講課,,一邊帶學生,、助教作大量考察,湘,、粵一帶的山山水水,,留下了他們的足跡。有一次,,竟迎面而遇見猛虎,,只好躲進了廟里?!薄痘洷奔t色巖系》《丹霞南雄紅巖層位之新見解》等論文就是這時期考察的結(jié)果,。

同儕良友

1941年6月,中大文學院從較遠的清洞遷回離坪石老街較近的鐵嶺,,租借原粵漢鐵路局所蓋的幾幢簡易小樓辦公,。小樓中如今還存一棟,就在公路邊,雖飽經(jīng)滄桑,,仍可從細部看到不同于當?shù)孛裾奈魇郊毠?jié),。

中大文學院舊樓。圖片來源:廣東省文物考古研究所

那時文學院有教授18人,,除擔任院長的歷史哲學家朱謙之,,還有陳安仁、詹安泰,、黃際遇,、吳康、李笠,、岑麒祥,、黃學勤等著名教授,以及新劇專家洪深這樣的文化名人,。

“傳奇教授”黃際遇此時以一身而兼校長室秘書,、數(shù)學天文系主任,又在文學院講授駢文,、文字學課程,,學識、精力之充沛,,聞者稱奇,。這年年初,民俗學者鐘敬文結(jié)束戰(zhàn)地之行,,重新回到中大文學院任職,,積極參與《民俗》復刊工作,也繼續(xù)他的戰(zhàn)地文學創(chuàng)作,。

黃際遇,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

學生們回憶,后有“嶺南詞宗”美譽的詹安泰先生,,當時住在鐵嶺臨武水的數(shù)椽泥屋中,,只有十來平方米。他的名作《詞學研究》,,就是在泥屋中的小書桌上,,借著植物油燈日夜寫就的。今天我們再讀他當時的詩句“待拂竿絲向滄海,,相看一笑三千年”,,胸襟之高邁,又何曾因處地的逼仄而有絲毫受損,!

詹安泰,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

這時的中大,還活躍著數(shù)位著名文藝家。在師范學院的名冊中,,馬思聰是不分系的教授,,黃友棣是不分系的副教授。馬先生在這一時期演奏活動頻繁,,常來往于韶關(guān)(曲江),、坪石、管埠一帶,,面向大眾與師生演出;黃友棣先生創(chuàng)作的一曲《杜鵑花》更是傳遍后方和前線,。

馬思聰與妻子王慕里,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

電影《風云兒女》的導演、美術(shù)家許幸之也是這一時期師范學院的教師,,他說自己與馬思聰就是“1943年在中山大學師范學院所在地——管埠,,粵北的一個深山野谷中不期而遇,從而結(jié)成了彼此不拘約束的良友,,并在文藝思想與藝術(shù)愛好上也結(jié)下了深情厚誼”,。

來自坪石

在坪石三星坪對望新村的武江渡口,“華南教育歷史研學基地”為當年此地中大工學院所立的信息柱上,,第四層一個空白格子如今被鄭重填上:

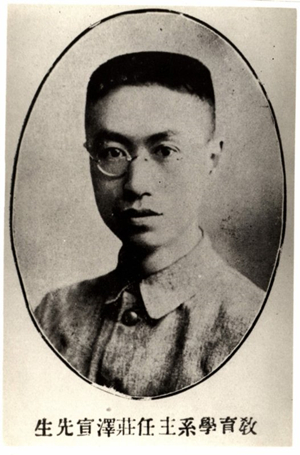

建工系主任衛(wèi)梓松的照片,,研究者們曾遍尋不獲,直到不久前,,終于在衛(wèi)先生早年任教的北平大學工學院舊檔案中找到了,。

衛(wèi)梓松。圖片來源:廣東省文物考古研究所

紀念,,不僅因為衛(wèi)梓松是1942年之后坪石中大各校區(qū)校舍的設(shè)計,、監(jiān)造者,學子眼中的好老師,,還有——1945年3月坪石被日軍圍攻時,,衛(wèi)先生因病未隨學校大部隊撤退,日軍屢次誘降他都不就,,最終服用大量安眠藥自殺殉國,。

國立中山大學校報上的衛(wèi)梓松追悼文

…………

搜尋還在繼續(xù),“坪石先生”們的群像愈加豐富,。

1949年9月21日至30日,,中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議在北平召開,會議代表全國各族人民意志,,代行全國人民代表大會職權(quán),。曾任中大經(jīng)濟系主任、法學院代院長的梅龔彬,曾兼任中大研究院教育研究所導師的林礪儒,,還有李達,、馬思聰、洪深……這些在抗日烽煙中同飲坪石武江水的“同事”們,,又一起參會,,見證了新中國的“開國大典”。

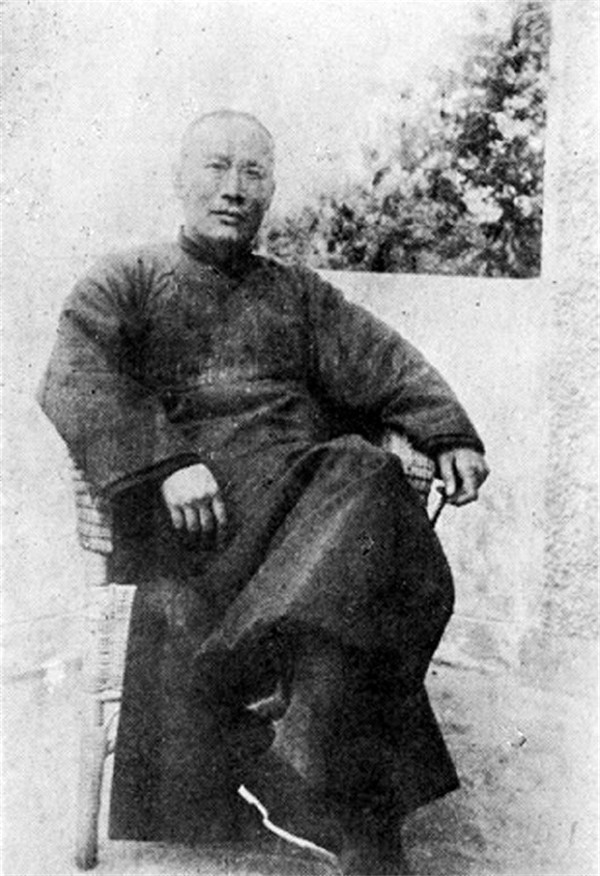

梅龔彬,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

在新中國第一批科學院學部委員和中科院院士名單中,,有坪石中大的醫(yī)學院院長、病理學家梁伯強,,農(nóng)學院院長丁穎,,服務于“兩廣地質(zhì)調(diào)查所”的地質(zhì)學家陳國達、楊遵儀……他們畢生從事的事業(yè),、秉持的家國情懷,,始終都映射著坪石歲月的光華。

丁穎,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

【延伸】戰(zhàn)時文化中心轉(zhuǎn)移

抗戰(zhàn)時期,,粵北曲江由落后的小山鎮(zhèn)一躍而成為與昆明、成都齊名的重要文化據(jù)點和廣東抗戰(zhàn)時期文化中心,。

1938年10月,,廣州、武漢陷落,,抗戰(zhàn)進入相持階段,。1939年1月,廣東省國民政府北遷,,曲江由山區(qū)小鎮(zhèn)驟變?yōu)閼?zhàn)時省會,。在廣州、武漢等地的文化人,,顛沛流離之后,,其中相當部分在曲江得以重新聚集。

曲江成為廣東戰(zhàn)時文化的新?lián)c,,文化活動頻繁,,出版事業(yè)突飛猛進。先后出現(xiàn)了《北江日報》等9家報紙和《新華南》等7種刊物,,出版機構(gòu)陡然增至34家,。1941年曲江有書店43間,占全省總數(shù)的三分之一;印刷廠30間,,超過全省總數(shù)的一半,。

中大文學院舊址,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

文化人紛紛走上前線,以筆當槍,。鐘敬文采寫了《抗日民族老英雄》,、《指揮刀與槍筆》、《牛背脊》等作品,,描繪了一批抗日將領(lǐng)的動人形象,。隨著一批文藝團體和近百位戲劇工作者匯集曲江,戲劇活動得到相當?shù)钠占昂吞岣摺?/p>

知名文藝家吳曉邦,、梅耐寒,、洪深、熊佛西和何培良來曲江指導,,李金發(fā),、穆木天等也曾留下足跡。音樂人深入農(nóng)村,、前線、軍營,,開展各種形式的音樂活動,,馬思聰?shù)纫魳访視r有公開演出。黃友棣創(chuàng)作的歌曲《杜鵑花》,、親身經(jīng)歷第二次粵北會戰(zhàn)的何芷創(chuàng)作的《良口烽煙曲》就產(chǎn)生于粵北并傳揚全國,,是抗戰(zhàn)文藝的典范作品。

這一批文化人當中,,至少有梅龔彬,、許杰、馬思聰,、胡根天,、黃友棣、鐘敬文,、洪深,、林勵儒、符羅飛,、唐英偉,、劉侖、卓炯等多位先生,,曾任教于棲身粵北的廣東諸校,。

【訪談】

徐俊忠 中山大學校史館館長、教授

中大提出并踐行“新教育中國化”理論

教授上課一身泥,,田間深山忙調(diào)查

羊城晚報:在回顧抗戰(zhàn)時期華南教育史時,,我們發(fā)現(xiàn)了“新教育中國化”這個路標式口號,,是由國立中山大學教育研究所的教授提出的。這對近現(xiàn)代中國教育史有何意義,?

徐俊忠:“新教育”是區(qū)別于被科舉制綁架的中國傳統(tǒng)教育而提出的,。“鴉片戰(zhàn)爭”失敗之后,,中國日益陷入內(nèi)憂外患,,不得不有維新舉措,1905年明令廢止科舉制度,,各地更大規(guī)模地興學堂,、辦大學等。但中國“新教育”不是從自身社會肌體內(nèi)自然生成的,,而是模仿和借鑒發(fā)達國家的,,模仿過頭難免就是照搬了,因而到上世紀30年代,,它已顯現(xiàn)出于中國國情和社會現(xiàn)實嚴重脫節(jié)的種種弊端,。

當時的中國教育忽視本國社會需要,表現(xiàn)之一就是大學“重文輕實”,。1931年有個全國大學的學生構(gòu)成統(tǒng)計,,文科類占四分之三,實科類占只占四分之一,。

當時“國際聯(lián)盟”來中國進行教育考察的報告也特別指出這一嚴重弊?。骸叭糇匀豢茖W與工科萎縮過度,法科,、文科,、政治科學發(fā)展過度,則不論由學生個人或國家全體之觀點而論,,皆為極不幸之現(xiàn)象”,。此外,這個報告還提出大學教師脫離實際,,眛于國情的問題,。

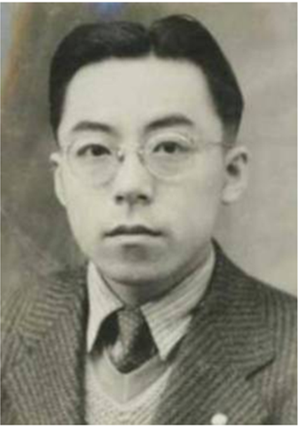

莊澤宣。圖片來源:廣東省文物考古研究所

正是在這種需要路標指引的歷史時刻,,全國首個教育研究機構(gòu)——中山大學教育研究所的所長莊澤宣先生,,從1926年開始就反復提出“新教育中國化”理論,1929年他出版了專著《如何使新教育中國化》,。

莊先生認為:“我們以往的錯誤,,便是把實業(yè)已經(jīng)發(fā)達國家的教育制度,搬到中國來,,所以只是造成了若干的高等游民,,于國家社會毫無補益,。”他的“新教育中國化”思想有一個基本要義:中國的教育必須適合中國的歷史,、文化,、社會狀況和經(jīng)濟發(fā)展;真正中國化的教育,,需要借鑒各國經(jīng)驗,,但歸終則要依靠中國人立足本國實際的探索與創(chuàng)造。

羊城晚報:那么“新教育中國化”的理論對于中大后來的辦學,,特別是抗戰(zhàn)坪石時期中大師生的科研和教學有什么影響,?

徐俊忠:中山大學不僅提出了“新教育中國化”這樣一個路標性理論,而且它的辦學實踐也非常真誠地踐行這一理論的邏輯:努力推行“新教育”,,努力把它與中國實際和社會需要結(jié)合起來,。中大辦農(nóng)學,是搞“在地化”的,,搞水稻育種,,搞土壤普查,搞蠶桑,,搞茶葉,、搞生物防治等等的,為此,,教授常常是一身泥巴一身汗的。

就算文科,,學術(shù)方式也不僅僅局限于面對古人舊書,,而是強調(diào)田野作業(yè),邊疆調(diào)查,、少數(shù)民族調(diào)查,,收集民間文學素材,以及其他各種各樣的社會調(diào)查,。這種重視研究活生生的社會,,從社會經(jīng)驗現(xiàn)象的歸納中得出新知,就是新教育的重要特征,。

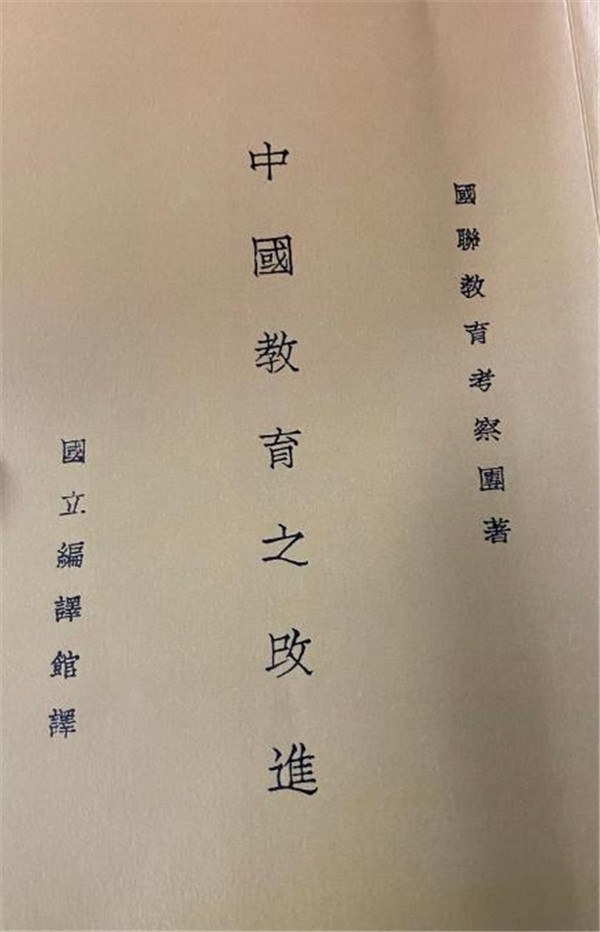

1929年出版的《中國教育之改進》,。圖片來源:廣東省文物考古研究所

即使在逃避戰(zhàn)亂的遷徙顛簸中,中大堅持這種教育方式依然是自覺的,。不論是到澄江,,還是到韶關(guān),一經(jīng)安定,,各種科考,、普查工作,,以及各種結(jié)合在地情況的研究工作就很快開展起來。因此,,做了大量服務在地民生事業(yè)的事情,,產(chǎn)生一批理論與實踐結(jié)合的成果。

例如醫(yī)學院的梁伯強教授完成《日本住血吸蟲在粵北之傳播》,,黎希干教授的《粵北瑤山衛(wèi)生考察報告》,;農(nóng)學院為解決廣東日益嚴重的糧食問題,幾乎負責起全省推廣優(yōu)良稻種的全部研究以及選種,、育成繁殖等工作,;

地理系繪制《廣東省政治經(jīng)濟圖》,還有《樂昌盆地地理綱要》《湞武二河之水文》《曲江之潦水與預防》等,。至于各種農(nóng)事培訓,,公共衛(wèi)生知識推廣,開辦民眾學校,,傳播文化知識等等的活動更是數(shù)不勝數(shù),。

總之,“新教育中國化”的核心問題,,就是不能搞學術(shù)教條主義,,也不能把教育變成脫離實際的清談館。教育必須面向人們的生產(chǎn)和生活,,在服務社會發(fā)展與人們生活中,,形成和創(chuàng)造新的知識。知識應該與社會實踐在交互作用中實現(xiàn)雙向互構(gòu),。

?。ǜ兄x廣東省文物考古研究所及南粵古驛道網(wǎng)的大力支持)

- 重溫粵劇紅色經(jīng)典 講述廣州起義精神 粵劇電影《刑場上的婚禮》廣州首映 2019-12-11