廣東文物考古匯報會三十年首向公眾開放 會場座無虛席 帶你“穿越”到考古現(xiàn)場

在不少人看來,,文物考古是一項神秘的工作。3月12日,,廣東省文物考古研究所舉行的一場考古學(xué)界盛會,拉近了學(xué)術(shù)與公眾之間的距離,。2018廣東文物考古匯報會上,,多位嶺南文物考古界“大咖”齊聚一堂,,還原廣東文物考古工作年度八大項目的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場。

八大項目涵蓋田野考古,、水下考古,、文物保護與古建筑保護四大領(lǐng)域。多項考古新發(fā)現(xiàn),、新技術(shù),、新理念首度披露。從中國年代最早的可確認葬式的墓葬到南海深處載滿珍寶的沉船……八大考古項目猶如展開一幅嶺南文明演進的畫卷,,讓人回味無窮,。

這是廣東省文物考古研究所30年來首次舉辦面向公眾開放的匯報會。消息公布不出3日,,報名人數(shù)超出預(yù)期將近10倍,,匯報會當(dāng)天現(xiàn)場座無虛席?!笆忻竦臒崆橐沧屛覀兯伎迹喝绾螌⑽奈锟脊鸥浞值貍鞑ソo公眾,。”廣東省文物考古研究所所長曹勁表示,,研究所未來將不定期面向公眾舉辦考古交流會,,及時分享最新考古成果。

填補嶺南文明史研究空白

“我從哪里來,?”這不只是一個哲學(xué)命題,,也是考古學(xué)家關(guān)注的焦點。近年發(fā)現(xiàn)的英德青塘遺址,,是解開嶺南先民來源之謎的一把“鑰匙”,。3年前,廣東省文物考古研究所聯(lián)合北京大學(xué)考古文博學(xué)院,、英德市博物館在黃門巖1號洞發(fā)現(xiàn)了嶺南最早的古代墓葬以及保存完整的1萬多年以前古人類骨架,。

時隔3年,考古人員通過遺址連續(xù)的地層堆積,,建立起距今約2.5萬—1萬年連續(xù)的地層與文化序列,。中國目前年代最早的可確認葬式的墓葬、華南最早的穿孔蚌器,、廣東年代最早的陶器……一系列重要發(fā)現(xiàn),,為舊大陸東部現(xiàn)代人出現(xiàn)與擴散、東亞與東南亞史前文化交流等研究提供了線索,。

考古人員的新發(fā)現(xiàn),,也讓嶺南與中原文化的交往脈絡(luò)逐漸得以還原。在東江上游的河源東源大頂山墓地,考古人員從14座商周時期墓葬里,,出土了150件陶器,、石器、玉器及青銅器等各類文物,?;洊|、閩北,、贛南,、浙南等周邊地區(qū)器物的不同風(fēng)格,都在其中有所體現(xiàn),。

這些墓葬器物的風(fēng)格變化,,展現(xiàn)了嶺南商周時期社會變革的縮影,也為文明之間的交融傳播提供了新的證據(jù),。中山大學(xué)社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院副院長鄭君雷表示,,東江流域是從江西進入珠三角和韓江流域的樞紐,這些遺址的發(fā)現(xiàn)有助找出中原文化向嶺南乃至東南亞的傳播路徑,。

而在粵北地區(qū),,配合韶關(guān)機場的建設(shè),廣東省文物考古研究所去年在乳源萊山墓葬群也有新的發(fā)現(xiàn),。墓葬時代從六朝延續(xù)至唐時期,。考古人員發(fā)現(xiàn)硯滴,、扁壺等明顯具有嶺北特征的器物,,這在廣東地區(qū)考古發(fā)掘中尚屬首次發(fā)現(xiàn)。

“我們既發(fā)現(xiàn)硯滴,、扁壺這類江浙特色器物,,也發(fā)現(xiàn)陶釜、水波紋罐為代表的嶺南本土特色器物,,說明兩晉時期至少有兩種不同文化在這里交融,。”田野考古研究中心項目領(lǐng)隊唐博豪說,。

乳源是湖廣之間的交通要津,,也是研究“北人南遷”的焦點?!斑@次發(fā)現(xiàn)刷新了我們的觀念:韶關(guān)六朝時期不但受到中原文明的影響,,也有不少與珠三角相近的文化元素?!睆V州市文物博物館學(xué)會會長,、南越王宮博物館館長全洪表示,,當(dāng)?shù)啬壳鞍l(fā)現(xiàn)的墓葬以漢人居多,這一時期嶺南少數(shù)民族生活的謎團,,還有待更多考古發(fā)現(xiàn)去破解,。

水下考古打開黑科技模式

說到水下考古的“明星項目”,自然繞不開“南海I號”,。自1987年被意外發(fā)現(xiàn)以來,從水下搜尋,、水下調(diào)查到整體打撈,,“南海I號”見證著我國水下文化遺產(chǎn)保護事業(yè)的發(fā)展,堪稱世界水下考古的里程碑,。

2018年,,“南海I號”發(fā)掘工作以提取船內(nèi)文物為主。到目前為止,,“南海I號”共發(fā)現(xiàn)超過14萬件文物,,遠超最初6萬—8萬件的預(yù)期。

“‘南海I號’就像一顆‘時間膠囊’,,將古人的生活狀態(tài)定格在沉船的瞬間,。”廣東省博物館館長魏峻說,??脊湃藛T不但在“南海I號”里發(fā)現(xiàn)了大量的瓷器、鐵器與精美的金銀器,,還找到了不少古人的生活用品與動植物遺存,,包括19個不同植物種屬的數(shù)千粒種子或果實。

文物提取工作雖然龐雜瑣碎,,卻為后人還原了宋代生活的方方面面,。“我們?nèi)ツ赀€發(fā)現(xiàn)了一筐咸鴨蛋,,如今已變成‘網(wǎng)紅咸鴨蛋’了,。”匯報人說到這里,,引起在場聽眾會心一笑,。

不少黑科技都在發(fā)掘過程中派上用場??脊湃藛T通過三維激光掃描儀,,為船體生成立體三維數(shù)字模型,用X光探傷技術(shù)監(jiān)測每件文物保存狀況,,以XRF熒光技術(shù)分析其中的成分,。他們還對船體發(fā)現(xiàn)的微生物真菌類群與海洋生物種屬加以深入研究,。

南海西樵山石燕巖水下考古現(xiàn)場。圖片來源:南方日報

西樵山的風(fēng)景名勝石燕巖遺址,,是水下考古新技術(shù)另一個“試驗場”,。這里保留著從宋代到清代完好的古礦場遺址。由于石燕巖遺址部分被水體淹沒,,運用傳統(tǒng)的測繪辦法難以表現(xiàn)三維立體,。考古人員分別在水面,、水下使用激光三維掃描和三維聲吶掃描,,再結(jié)合人工定位、拼合,、建模等手段,,最大限度復(fù)原了石燕巖采石場的三維立體結(jié)構(gòu),為未來保護研究與開發(fā)利用奠定基礎(chǔ),。

除文物發(fā)現(xiàn)外,,文物修復(fù)技術(shù)也有不少提升。去年,,廣東省文物考古研究所信息與文物保護中心聯(lián)合田野考古中心,,對肇慶廣寧龍嘴崗墓地出土的一批脆弱青銅器進行清理保護,為未來廣東出土脆弱青銅器保護積累經(jīng)驗,。

文物活化讓游客“看見”鄉(xiāng)愁

近年來,,我國文物保護工作中公眾參與度日益增加。除介紹年度重要的考古發(fā)現(xiàn)外,,文物的保護規(guī)劃,、活化利用與公眾參與,也引起與會專家學(xué)者的關(guān)注和思考,。

編制“古建筑群”的保護規(guī)劃,,首先需明確文物本體的構(gòu)成?;葜蔟堥T縣龍華鎮(zhèn)功武村,,是一條保存著清代風(fēng)貌的古村落。在正街牽引下,,五宅第,、古碼頭、廖氏宗祠等文物建筑綴連成串,,形成三點一線,、背山面水的古建筑群格局。

翻開地圖,,文保工作者發(fā)現(xiàn),,作為功武村主軸的正街,,就如同全村的一條“文脈”:廖氏宗祠位于正街一端,是功武村最早的祠堂之一,,見證著功武村的起源,;而另一端古碼頭,可以通過水路直達省會廣州,;正街上的五宅第,,融合著客家與廣府不同的文化基因。

找到了功武村的“生長機理”,,編制保護規(guī)劃也更能有的放矢,。“文物保護并不是孤立的,,它既要滿足村民的生活、也要為游客參觀提供服務(wù),?!惫沤ㄖ芯恐行母敝魅未蘅〗榻B,他們精心設(shè)計了功武村的游覽路線,,對風(fēng)格參差的現(xiàn)代建筑作出不同處理,,盡量保護傳統(tǒng)古建筑主立面景觀免遭破壞。

位于惠州博羅縣龍溪鎮(zhèn)的銀崗古窯場遺址,,是迄今為止廣東發(fā)現(xiàn)年代較為久遠,、規(guī)模最大、集制作與銷售于一體的制陶工場遺址,,其出土文物還解決了考古界關(guān)于夔形紋和米字型紋年代先后的長期爭議,。2011年,該遺址被列為廣東省首批大遺址,。

“遺憾的是,,銀崗古窯場如此重大的考古意義,公眾對此卻缺乏認知,?!比绾巫尮爬系母G場遺址重新“活起來”,引起古建筑研究中心副研究員喻曉蓉更深入的思考,。

古窯場地處羅浮山風(fēng)景區(qū)的旅游腹地,,周邊田園風(fēng)光引人入勝。為使文化遺址與生態(tài)農(nóng)業(yè)和諧發(fā)展,,文保工作者在規(guī)劃古窯場遺址公園時,,“量身定制”融合遺址文化、田園風(fēng)貌,、戶外運動的“兩帶一環(huán)”:游客們在觀看展覽之余,,還可以動手體驗陶藝制作,、參與公眾考古活動,感知古窯場厚重的文化內(nèi)涵,。

“總之,,讓游客望得見山、看得見水,、記得住鄉(xiāng)愁,,這是我們制定保護規(guī)劃的最終目標?!睆V州市文物考古研究院院長朱海仁總結(jié)道,。

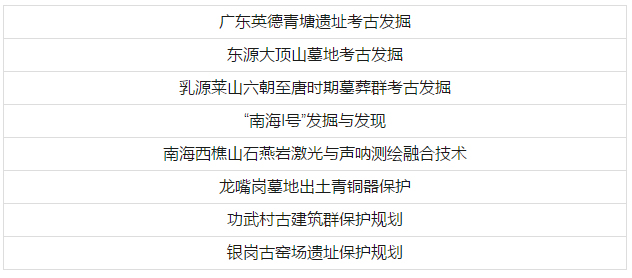

?廣東文物考古2018年度八大項目